これまでの支援プロジェクト

支援プロジェクト2025

([ ]内はプロジェクト実施団体、四角囲みの年数は継続案件の助成年数)

インドネシア

1.ジャワギボンに希望を取り戻す:生息地保全に向けたコミュニティ主導型アプローチ

本プロジェクトでは、絶滅危惧種に指定されているジャワ島固有種の小型類人猿ジャワギボンの生息地の保全を目指しています。西ジャワ州スカブミ県にて植生強化による生息環境の修復、生態学的ニーズに合わせた生息地の設計、地元の学校における双方向型の保全教育キャンペーンの実施等に取り組みます。

[Yayasan Konservasi Ekosistem Alam Nusantara (KIARA)/インドネシア]新規

エクアドル

2.ミンドフキヤガマ絶滅防止に向けた即時対応プロジェクト

絶滅したと考えられてきたミンドフキヤガマが2019年に再発見されたことを受け、本プロジェクトでは、確認された唯一の集団の保護を目的として、モニタリング調査の実施、生息地の確保・保護区域の設立等を計画しています。

[Khamai Foundation/エクアドル]新規

ミンドフキヤガマ

ベトナム

3.ベトナムにおける地域密着型の渡り鳥緊急保全:ゲアン省クインリュー県の事例研究

ベトナム国内には重要野鳥生息地(IBA)が60か所以上あるものの、多くの地域で違法な狩猟や取引が横行しています。そこで、本プロジェクトでは、渡り鳥の狩猟活動及び地方自治体の管理状況に関する調査を実施し、クインリュー県での渡り鳥の緊急保全モデルの確立を目指しています。

[Nghe An Forestry Consulting & Development Center (FOCaD)/ベトナム]新規

渡り鳥が飛来するマングローブ林

4.日本とベトナムの学校現場の実践的な交流を通じた質の高い環境教育モデルの構築(2年次)

包括的かつ多角的な質の高い環境教育の不足が課題となっている中、フエの3つの小中学校での環境教育の実践経験を活かし、気候変動・海洋プラスチック・食料安全保障等、現代社会が直面する喫緊の課題に対して、生物多様性やグローバルな視点から地域を捉え直すような授業の実施を目指しています。

[認定NPO法人ブリッジ エーシア ジャパン/日本]2年目

堆肥づくりの授業

モンゴル

5.モンゴル国ドルノド県における植生回復を通じたネイチャーポジティブに向けた実践的取り組み

国内最大規模の面積を誇り、モウコガゼル等の貴重な野生動物の生息地であるメネン平原は、近年、林野火災に頻繁に見舞われています。そこで、本プロジェクトでは、植林による防火ゾーンの設置を通じて延焼を食い止めるとともに、焼失地の砂地の拡大を通じて砂漠化防止に取り組みます。

[NPO法人内モンゴル沙漠化防止植林の会/日本]新規

日本

6.仙台杜と水の都構想を加速させるネイチャーポジティブの取り組みネットワークの構築

都市と自然が共存する「杜の都」の基盤として、仙台市の中心部を流れる広瀬川の水循環との共存は重要であるとの認識のもと、本プロジェクトでは、広瀬川の保全推進の一環として、新たな流域活動プラットフォームの形成や、ネイチャーポジティブに関するワークショップの開催等を計画しています。

[特定非営利活動法人水・環境ネット東北/日本]新規

7.森の巡る学び舎

連続する山岳地形や複雑な原流域によって形成された河川環境により、京都丹波高原には多様で豊かな生態系が広がっています。こうした貴重な自然環境を保護するため、ビジターセンターでは、観光客や地域住民を対象に、身近で貴重な自然環境への理解促進に資する野外活動や講座の実施に取り組んでいます。

[京都丹波高原国定公園ビジターセンター運営協議会/日本]2年目

8.生物多様性棚田活動戦略2025年度の改訂と生物多様性豊かな棚田保全と自然体験、環境教育活動ジャンプ

兵庫県の笠形山から千ヶ峰にかけての山岳地帯に広がる棚田を中心に、放棄田を含む保全活動を長年展開している経験を活かし、農薬・化学肥料を使わない作物の栽培に取り組むとともに、棚田保全の実践・調査、生き物観察等の自然体験、生物多様性と食に関する環境教育等の実施を計画しています。

[特定非営利活動法人棚田LOVERS/日本]3年目

草刈りの整備の様子

その他

9.モザンビーク共和国ペンバ寺子屋環境保全ワークショップ

近年、キリンバス国立公園南部では、開発の影響により海洋汚染が進行しています。本プロジェクトでは、同公園内で唯一の環境保全活動の経験を活かし、未来を担う子どもたちに環境保全に関する知識や体験の機会を提供するため、今年度も、現地の子どもたちを対象とする環境教育を計画しています。

[一般社団法人モザンビークのいのちをつなぐ会/日本]2年目

寺子屋環境保全ワークショップの様子

10.ナイジェリア・クロスリバー州コミュニティ森林の持続可能な管理を確保するためのグネツム・アフリカナムの増殖プロジェクト

5つの農村部からなるプロジェクト実施地域では、森林の劣化が進み、非木材林産物の減少が課題となっています。中でも、伝統料理にその葉が使われるグネツム・アフリカナムの絶滅を防ぐため、苗木場を新たに設置する実証プロジェクトを進め、収穫及び販売により収入確保を目指します。

[Citizens for Environmental Safety/ナイジェリア]2年目

現地住民に向けた講習会

標準事業助成

インド

11.タミルナドゥ州沿岸湿地帯の絶滅危惧種と生息地の保全に向けた沿岸コミュニティの価値に基づく変革

ラムサール条約湿地に指定されたマンナール湾、カリミール岬、ピチャバラム、ポーク湾ジュゴン保護区において、地域主導の復元・再生型アプローチによる市民活動を推進しています。これにより、環境に配慮した生態系の保全と絶滅危惧種に該当する野生動物の保護に取り組んでいます。

[DEVELOPMENT OF HUMANE ACTION – DHAN FOUNDATION/インド]新規

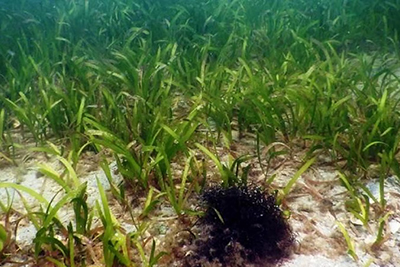

マンナール湾の底に植生する海草

12.都市インド・オディシャ州の4つの新しいラムサール条約登録地における環境教育を通じた地域社会主導型生物多様性保全

地域の学校に環境教育・意識啓発センターを設置し、40校を対象に環境意識向上教育(CEAE)の継続的実施に取り組むことで、自然に基づく解決策の推進を図ります。また、プラスチックフリーゾーンの構築や植林活動を通じて、自然との共生や気候変動への適応等を支援します。

[PALLISHREE/インド]2年目

海へ向かう子ガメ達

インドネシア

13.オラウータンの野生復帰後の生存率を高めるためのモニタリングの最適化

オラウータンの野生復帰後のモニタリングにおいては、無線タグを使用した現行の方法に課題があることから、新たにドローンによるモニタリングと環境特性調査を導入することで、リリース対象地域の食料調達環境や気候変動の影響等に関する詳細なデータを収集し、野生復帰計画の改善を図ります。

[Borneo Orangutan Survival Foundation/インドネシア]新規

電信追跡装置を使った、放野後のモニタリング

14.カリマンタンの熱帯泥炭湿地林再生のための地域社会主導の森林再生

劣化した泥炭地が火災への耐性を失うことで森林火災の頻度が上昇し、人間の健康への被害や温室効果ガスの発生に繋がっています。そこで、本プロジェクトでは、苗木の育成という持続可能な生計手段の定着・振興を通じ、地域住民による保全活動を主導・支援し、森林再生を目指しています。

[Borneo Nature Foundation/インドネシア]2年目

日本

15.ジャカルタ湾岸マングローブ植林を通じた生態系回復プロジェクト

これまで実施団体が地域住民と共に実施してきたマングローブの植林を継続し、地域の生態系回復を目指します。また、環境教育教材の作成も視野に、専門家による植林地の生態調査を実施し、植林前後での生態系の状態を比較し、回復状況の確認作業にも取り組みます。

[日本環境教育フォーラム/日本]新規

16.ダナウセンタラム国立公園周辺地域における非木材林産物(天然ハチミツとイリピナッツ)の活用を通じた住民のコミュニティでの起業開発

アブラヤシプランテーション等は森林面積の減少や土地の浸食による水質汚染等の原因となることから、天然ハチミツやイリピナッツの販売・マーケティング等を支援し、アブラヤシプランテーション等に代わる地域住民の収入源の開拓に取り組むことで、国立公園の生物多様性の保全へとつなげる計画です。

[一般社団法人コペルニク・ジャパン/日本]3年目

パートナー団体Riak Bumiとのワークショップ開催

カンボジア

17.オオヅルの保護に向けた減少傾向にあるカンボジアの湿地の現地コミュニティの能力向上

農薬の過剰使用や公害の脅威が増している野鳥の生息地において、絶滅が危惧されているオオヅルとの共生を可能とする環境に優しい「ツル米」の栽培拡大に取り組むことで、環境への悪影響を抑制した農業の実践に向けた地域コミュニティの能力育成と生息地である湿地の生物多様性保全の強化を目指します。

[NatureLife Cambodia/カンボジア]新規

オオヅルが稲田にて採餌している様子

ネパール

18.ネパールにおける現地主導の自然保全プロジェクト

数多くの絶滅危惧種の生息地であるシバプリ・ナガルジュン国立公園の生態系が森林火災や気候変動等により脅かされている実態を踏まえ、本プロジェクトでは、同国立公園の生物多様性保全に向けて、ステークホルダー間の調整を担う会議や複数の学校でのワークショップの開催、森林農業の支援、消防研修の実施等を計画しています。

[Rural Reconstruction Nepal(RRN)/ネパール]新規

シバプリ・ナガルジュン国立公園を訪問する観光客

バングラデシュ

19.モヘシュカリ島における生態系サービス強化に向けた生物多様性の保全

渡り鳥やカメの生息地であるモヘシュカリ島は、近年、生物の乱獲や気候変動の影響を受けています。本プロジェクトでは、地元5村による保全グループを立ち上げ、マングローブの植林や孵化場での海洋生物の繁殖、生物多様性に配慮した生業づくりに取り組みます。

[Bangladesh POUSH/バングラデシュ]新規

フィリピン

20.フィリピンにおける猛禽類の保全活動を通じた環境教育の展開

ミンダナオ島南部では、渡り性猛禽類の個体数調査に子どもたちと取り組むなど、環境教育を推進しています。これにより、渡り鳥をはじめとした自然保全への地域の理解を深め、将来的には密猟の撲滅につなげることを目指しています

[公益財団法人日本鳥類保護連盟/日本]新規

学校での講義

ブータン

21.ブータンのクリチュー川およびドランメチュ川流域における絶滅危惧種シロハラサギの保全プロジェクト

ブータンには世界で最も希少な鳥類の一種であるシロハラサギの全個体数の半数以上が生息していますが、生息地の劣化等により生息数の減少が深刻化しています。そこで、関係行政区の森林職員らの技術的支援を受けながら、地元住民の保全活動に係る訓練や行政と住民が連携した保全活動等を行います。

[Royal Society for Protection of Nature/ブータン]新規

ブラジル

22.絶滅危惧種アオメヒメバトの生計向上を通じた保全

一時期生存が確認されず絶滅したと考えられていたアオヒメバトの生息地を保全し、個体数を増加させるとともに、地域住民の参加と協力を得ながら、保護区のセラード(サバンナの草原)環境の保全に取り組んでいます。

[バードライフ・インターナショナル東京/日本]2年目

野生で孵化したアオメヒメバト

マレーシア

23.マレーシア・ダナムバレイ保護区におけるオランウータンの長期調査を基盤とした、人材育成と教育普及事業

2004年に開始した野生オランウータンの長期調査に加え、オランウータン専門のレンジャー・ガイドと研究者の育成、保全のための教育普及活動に取り組むことで、オランウータンの保護と地域の持続可能な保全活動の推進を目指しています。

[日本オランウータン・リサーチセンター/マレーシア]3年目

ダナムバレイ保護区にて撮影されたオランウータン

ラオス

24.ラオス・セコン県山間部における共有資源管理支援を通じた環境保全プロジェクト

自然の恵みに支えられてきたラオス農村部では、近年の急速な土砂採掘や森林伐採、開発と現金需要の高まりにより、地元住民による無秩序な森林開発が進んでいます。本プロジェクトでは、住民が資源を持続的に管理・活用・継承できるよう、啓発や研修、過度な開発への働きかけに取り組みます。

[日本国際ボランティアセンター/日本]新規

農村で魚保護地区沿いに看板を設置する様子

25.ビエンチャン特別市グリーン政策における生物多様性配慮アクション強化プログラム

ラオス政府は森林率70%の回復を目指し、今後5年間で約300万本の観賞用樹木を植樹する計画です。本プロジェクトではラオス林野行政と連携し、生物多様性教育や普及支援を通じて、地域住民・研究者等多様な関係者と協働し、生物多様性の主流化に向けた環境政策の実践を目指します。

[公益財団法人地球環境戦略研究機関 国際生態学センター/日本]2年目

広域/複数国

26.アジアの渡り性陸鳥類・モニタリング及び保護に係る協力ネットワーク形成

降雪のないアジア南部の草地や農耕地に生息するホオジロ類をはじめとする陸鳥が世界中で減少しています。本プロジェクトでは、越冬地におけるこれらの陸鳥の保全戦略とモニタリング手法の検討を行う国際ワークショップを開催するほか、市民参加型のホオジロ類の個体数調査の導入促進を目指します。

[認定NPO法人 バードリサーチ/日本]新規

ホオジロ類カウント法について検討するワークショップ

27.グリーンシティーズ・チャンピオンズ・イニシアチブ

従来の環境保全は、手つかずの自然や農村等で取り組まれていますが、都市部も環境保全の新たなフロンティアになり得ます。こうした観点から、本プロジェクトでは、地域の行政当局が、既設のインフラの一部を緑化のみならず、生物多様性の豊かさにも繋がるスペースとして活用することを支援しています。

[International Union for Conservation of Nature/広域・複数国]新規

28.アジア湿地広域連携アクションプログラム:湿地動物の恵みに関する在来知識の発掘と普及啓発

ラムサール条約が推進する湿地教育では、日本・東アジア以外の事例や湿地動物に関する在来知識の収集と国際比較の取組みが不足しています。本プロジェクトでは、アジア湿地活動家ネットワークを活用し、「湿地動物の恵み」をテーマに教材制作やセミナー等の連携プログラムを展開します。

[ラムサールセンター/日本]新規

29.世界Eco-DRR遺産(仮称)認定システムの構築

本プロジェクトでは、生態系の機能や役割を防災や減災に効果的に活かすアプローチであるEco-DRR(Ecosystem-based Disaster Risk Reduction)を専門家が評価する「Eco-DRR遺産」認定システムを構築します。その認定事例の認知度を高めることで、地域の減災・防災、気候変動への適応に寄与することを目指しています。

[特定非営利活動法人日本国際湿地保全連合/日本]3年目

ワークショップの様子

30.ネイチャーポジティブ日本イニシアティブの立ち上げと東アジア展開

2023年9月にグローバル・レベルで発足した「ネイチャーポジティブ・イニシアティブ」(NPI)の日本版を構想することで、日本でもGBFの全目標の達成を支える基盤を構築し、それを梃子に東アジア三か国(日中韓)との交流を核としてアジアでの実施推進につなげることを目指しています。

[国際自然保護連合日本委員会/日本]2年目

アジアでの連携を深める国際会議IUCN-ARCFの様子

日本

31.父島の昆虫相を救うーグリーンアノール駆除活動

1960年代に父島に侵入したグリーンアノールは、父島の昆虫相に壊滅的被害を与えています。そこで、本プロジェクトでは、島内に局所的に生き残っている希少固有昆虫を絶滅から守るため、環境省とも連携し、村民によるグリーンアノールの捕獲やトラップの設置等に取り組みます。

[特定非営利活動法人小笠原野生生物研究会/日本]新規

32.絶滅危惧種の水鳥の行動圏を考慮した海域の保護区拡大を目指して

30by30目標への貢献を目的として、環境省レッドリストで絶滅危惧II類(VU)に指定されているコクガンの利用海域を特定することで、保護区の新規設定や拡張に向けた科学的根拠を取得し、その結果をもとに、政策提言活動につなげます。

[公益財団法人山階鳥類研究所/日本]新規

発信器を装着したコクガン

33.吉野川河口域のラムサール条約登録を実現し、湿地保護を担う人材を育成するプロジェクト

30by30目標への貢献を念頭に、日本最大級の汽水域として生物多様性に富んだエリアである吉野川河口域のラムサール条約湿地及び自然共生サイトへの登録を目指します。また、徳島大学等と協働し、地元での保全活動や国際会議へのユースの参画促進等を通じて、湿地保護に関する人材育成にも取り組みます。

[ラムサール・ネットワーク日本/日本]新規

青ガニ

34.トキ野生復帰の新段階に対応した自然再生手法の構築と普及

佐渡島では野性トキの生息地であった小佐渡東部地域にて重点的な自然再生事業が行われてきましたが、現在は個体数飽和が懸念されています。そこで、今年度は島北部にもビオトープを整備するほか、2027年度以降に予定している本州での放鳥に向けて自然再生に関するノウハウのマニュアル作成・啓蒙活動も計画しています。

[特定非営利法人トキどき応援団/日本]新規

佐渡国仲平野のトキ餌場およびねぐらの維持管理

35.企業人への生物多様性教育カリキュラム構築を目指す実践研究と企業林をヤマネをフラッグとして自然共生サイトとする実践研究及びアニマルパスウェイの国内外への普及(生物多様性の可視化も研究視野に入れて)

ネイチャーポジティブ達成を担う企業人の育成に向けて、生物多様性教育カリキュラムの構築、企業間のネットワークづくりの育成などに取り組みます。また自動車道で分断された生息地を結ぶ試みとして、富士山スバルラインでのアニマルパスウェイ建設に向けた活動も計画しています。

[一般社団法人ヤマネ・いきもの研究所/日本]新規

36.内水面の水生生物保全活動における侵略的外来生物の情報収集と対策提案及びその実行を目指すネットワーク

増加の一途を辿る内水面での外来生物の防除は負担が重く、継続的な防除活動が課題となっています。防除の意義を含め、侵入初期における効果的な防除に関する情報の集積・発信を通じて地域住民の理解を促進すべく、外来生物法施行20周年を迎える2025年度にシンポジウムの開催等を計画しています。

[全国ブラックバス防除市民ネットワーク/日本]3年目

37.沿岸の湿地から森林まで連続した自然の保全・再生と人材育成

東松島市では東日本大震災後に湿地が市内各所に創出されたことにより県内でも有数の水鳥の渡来地や希少な湿生植物の生育地にもなりましたが、復興工事により縮小傾向にあります。そこで、本プロジェクトでは、既存の森林や生物の保全活動に加え、湿地再生に向けた取組み、環境教育の実施と指導者の育成、学習フィールドの整備等の取組みを推進しています。

[一般財団法人C.W.ニコル・アファンの森財団/日本]2年目

湿地の植生管理作業

38.四国地方にラムサール条約の「登録湿地」と「湿地自治体(ウェットランドシティ)」の実現をめざす普及啓発活動

四国では耕作放棄・乾田化・ため池の埋め立て・外来種の侵入等により環境の劣化が進行しつつあることから、人々が四国の湿地の国際的な価値を認識し、誇りをもって保全と賢明な利用を推進できるよう、ラムサール条約の「登録湿地」「湿地自治体」への登録実現に向けた調査・働きかけに取り組んでいます。

[JiVaラムサール(湿地を楽しむ仲間たち)/日本]2年目

39.世界自然遺産地域等の島嶼生態系保全のための外来イエネコ対策成功に向けた支援と普及啓発の活動

ペット由来のイエネコが中琉球や小笠原諸島・御蔵島固有の絶滅危惧種に深刻な影響を与えていることから、住民や行政担当者を対象とした勉強会やシンポジウムの開催、外来捕食者対策関係者によるワークショップの開催等を通じて、対策の普及啓発や関係者間のネットワーク構築に取り組んでいます。

[外来ネコ問題研究会/日本]2年目

対策関係者による奄美大島における現地検討の様子

40.遠州灘海岸におけるアカウミガメ及び海浜植物の保護

遠州灘海岸は離岸流があるが海水浴場は未設置であることから絶滅危惧種のアカウミガメやコアジサシ等の繁殖地となっています。地温調整の試行を含めウミガメの卵の保護・ふ化・放流に取り組むとともに、海岸清掃・ポイ捨て防止策の実施に加え、海浜植物の繁殖を通じて砂浜の回復も目指しています。

[特定非営利活動法人サンクチュアリエヌピーオー/日本]2年目

ドローンによって撮影された海岸浸食進行の様子

41.アメリカザリガニ防除による里山水辺の自然再生

水生動植物の減少要因である特定外来生物アメリカザリガニの効率的・効果的な防除手法の確立を目指し、新型連続捕獲装置や人工水草等を用いた捕獲試験を各種環境下で実施しています。併せて、個体密度低下に伴う生態系回復のモニタリングや効果検証、シンポジウム等による防除技術の普及啓発にも取り組んでいます。

[NPO法人シナイモツゴ郷の会/日本]3年目

小型ザリガニの中華唐揚げ

42.風力発電施設の建設が渡り鳥に与える影響の調査と海外情報収集

渡り鳥の渡りの経路が風力発電施設により変化する「障壁影響」について、日本では研究がほとんど行われていません。本プロジェクトでは、北海道宗谷振興局北部で「障壁影響」をめぐる事前事後比較調査(BACI)を実施し、その成果を国際学会で発表するなど情報発信にも取り組みます。

[(公財)日本野鳥の会/日本]2年目

43.「三草山ゼフィルスの森」(大阪府能勢町)を中心とした自然保護活動と人材育成

能勢町はかつては薪炭材を産出する自然豊かな地域でしたが、シカによる食害、樹林地の転用、耕作放棄等が原因で薪炭林の利用が低調となった結果、里山の生物多様性保全にとって重要な自然環境が急速に失われつつあります。本プロジェクトでは、市民・専門家・企業・行政が協働し、二次林や水田等の里山に関し、モニタリング調査を伴う整備活動や普及啓発イベントを実施します。

[公益財団法人大阪みどりのトラスト協会/日本]2年目

三草山ゼフィルスの森